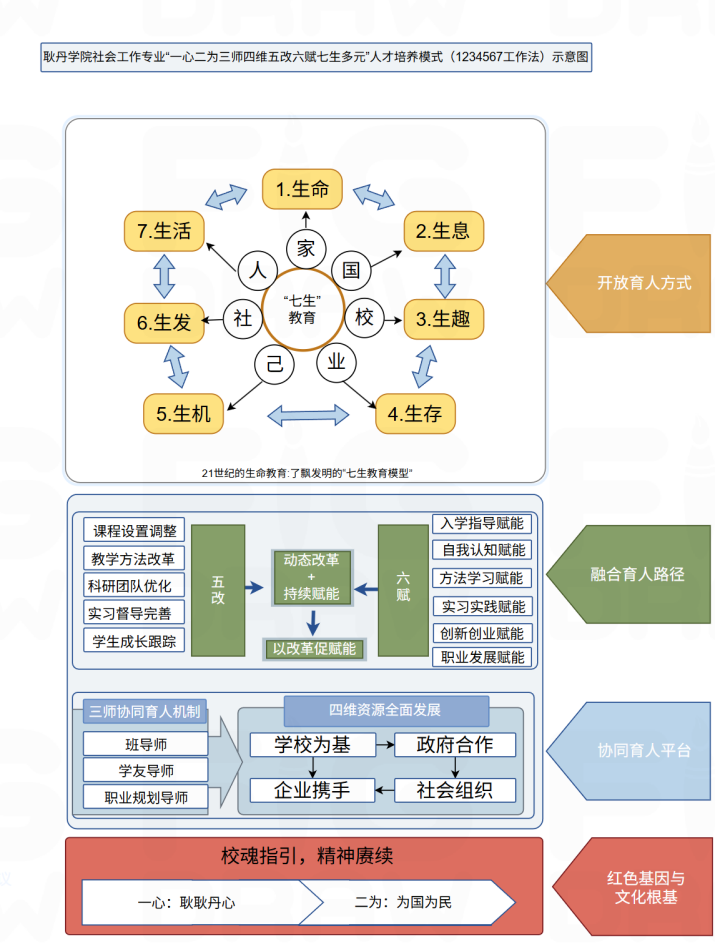

近日,在推进国家治理现代化、社会服务需求日益突出的新时代背景下,如何培养既具备扎实理论知识又富有实践能力、德才兼备的高素质社会工作人才,已成为高校必须面对的重要课题。北京工业大学耿丹学院社会工作专业,自2011年发展至今已有近十五年实践积累。作为北京市“一流”本科专业建设点,该专业坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,持续推进教学实践探索,交出了一份令人瞩目的“答卷”。其独创的“一心二为三师四维五改六赋七生多元”人才培养模式,凝练形成一套可复制、可推广的“1234567”工作法,不仅在教学中取得显著成效,也为同类专业的改革与创新提供了重要参考和崭新思路。

直面现实挑战,重塑育人理念

传统的社工人才培养,一般会面临“知行脱节”、“视野局限”等痛点。耿丹学院社工专业建设团队敏锐地洞察到,新时代需要的社工人才,必须兼具坚定的理想信念、扎实的专业功底、跨学科的思维、国际化的视野以及驾驭数字技术的能力。为此,一场以问题为导向的系统性教学改革就此展开。

“1234567”工作法:环环相扣的育人体系

成果的核心是一套层层递进、有机融合的育人体系。

“一心二为”铸魂:用红色基因夯实育人根基

育人先育德。专业将“耿耿丹心、为国为民”的校魂与课程教学、社会实践深度融合。耿丹人文学院教工党支部获评北京市强国行“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队,社工24级学生组成的青年服务国家暑期实践重点团队“青学思想耿丹社工宣传队”进基层、进社区,让理论宣讲“活”起来,累计服务居民超千人次,在实践中筑牢了学生的家国情怀。

“三师四维”协同:打开校园围墙,汇聚育人合力

为打破教育资源壁垒,专业为每名学生配备“三师”——班导师、学友导师、职业规划导师,提供全程个性化指导。同时,携手京冀蒙、苏鄂琼等地的27家政府、企业及社会组织,搭建“校政企社”四维融合平台,共同制定培养方案,开设医务、家庭、学校、社区等方向性课程,让学生在校内校外都能获得最前沿的实务滋养。硕士在读的陈伊洋同学感慨地说,“母校社工本科课程设计诊断蛮扎实的,不仅滋养了我也让我在硕士阶段学习方面很有专业底气!”

“五改六赋”革新:让教学科研深度赋能学生成长

围绕教育部社工专业本科800学时实践要求,专业从课程、教学、科研、督导、成长五个方面深化改革,并设计了贯穿大学四年的六阶段赋能路径。例如,《医务社会工作》等课程采用项目式教学,融入数字模拟案例;建成的服务学习、基层治理、大学生社会服务的赋权与创新、社会服务项目设计与管理等4个主题工作室和《匠心达人叙事工作坊》,成为学生创新实践的乐园。改革效果直接体现在生源质量上,近3年志愿报考该专业的学生数量实现翻倍增长。尤其是在服务北京发展方面,毕业生分布在基层不同岗位,更重要的是在历次水灾一线援助中,社工往届毕业生王翊函、袁司凡等多次参与京郊汛情志愿搜救,体现了关键时期的青年担当。

“七生多元”拓展:从专业学习到生命关怀

教育不止于课堂。专业从生命、生活等七个维度拓展“全人教育”,近三年指导学生获国家级、市级创新训练项目22项,社工专业大学生参加“挑战杯”获奖12项。耿丹樱花社工实践团连续举办了五届乡村振兴大学生论坛。专职教师宋文静2022-2023年连续获得北京市毕业论文优秀指导教师,《自我认知与成长》教案获北京市优秀教案奖。社工专业负责人张静副教授2022年获评北京市优秀教师,她研发的“了飘七生教育”(生命教育体系)已完成中英文商标注册,相关课件可公益服务社会中小学。博士后、专职教师吕程平副教授出版《人在边陲—— 一个边疆多民族村落的发展史》等著作,形成了教学与科研相互促进的良性循环。

成果落地生根:从实践案例看改革成效

创新的模式最终需要实践检验,以下案例生动展现了其价值。

案例一:“京蒙牵手”牵出共赢成果。在与内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗的“牵手计划”项目牵手支援合作中,师生深度参与当地社工站建设与社区服务。在吐列毛杜镇、巴彦呼舒镇,学生们不再是旁观者,而是直接参与社区营造、矛盾调解、扶弱助困的一线工作者,在为基层治理贡献智慧的同时,专业胜任力与社会责任感得到双重淬炼。

案例二:课堂改革改出硬核实力。《医务社会工作》课程改革后,合作医院的满意度从2021年的80%跃升至92%,学生提出的个案报告和建议被医院采纳;《自我认知与成长》课程满意度高达99.08%,有效提升了学生的核心软实力;《学校社会工作》突破传统教学模式,将“大手牵小手”支持江苏连云港前河小学的真实项目引入课堂,打造与实践紧密结合的学习体验。

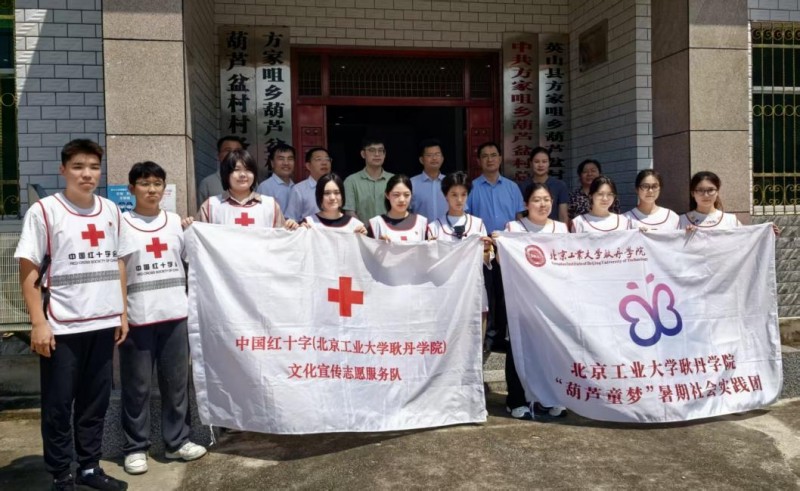

案例三:跨界融合融出广阔视野。通过增设《教育心理学(双语)》等课程,举办跨专业工作坊,师生协同暑期支教湖北营山县葫芦盆村留守儿童,有力拓宽了学生的知识边界与全球视野,为培养复合型人才奠定了坚实基础。

耿丹学院社会工作专业的改革实践表明,通过系统性的模式创新,能够有效破解人才培养的瓶颈。其“1234567”工作法不仅是一套方法论,更是一种以学生为中心、面向未来的教育生态的生动体现,为新时代应用型文科专业建设提供了富有启发的范本。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏